特別養子縁組の6歳以上への年齢拡大についての解説

予期せぬ妊娠で悩む方の相談に乗り、出産後育ての親に託す特別養子縁組事業を行なっている、認定NPO法人フローレンスの駒崎です。

本日は下記のニュースについて、特別養子縁組実務を行う立場から解説を行いたいと思います。

特別養子縁組、6歳以上も対象に 虐待増背景、年齢拡大を検討 朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/DA3S13035444.html

【そもそも特別養子縁組とは何か】

特別養子縁組とは、生みの親(実親)が育てられない子どもと、育ての親(養親)が法律上の実の親子になれる仕組みです。

その点で、生みの親が育てられない子どもを、一時的(といっても数日から10数年まで幅はありますが)に自分の家で「預かる」里親制度とは異なります。

「特別」養子、というのは、「普通」養子と区別するため。普通養子縁組は、「家」の後継者を残す、「家」を存続させるための仕組みで福祉的な意味はありません。

この特別養子縁組と里親は、どちらも子どもにとっては家庭が得られることになるので、「家庭養護」というカテゴリでまとめられます。

それに対し、かつて孤児院と呼ばれた児童養護施設や、親が育てられない乳児を預かる施設である「乳児院」は、まとめて「施設養護」というカテゴリでまとめられます。

【「施設養護から家庭養護へ」という世界的な流れ】

施設養護の歴史は古く、フィレンツェでは孤児養育院( spedale degli innocenti )と呼ばれる施設が15世紀に作られていますし、イギリスでもバーナードス・ホーム( Barnardo’s Home)が1870年に立ち上げられ、身寄りのない多くの孤児達の命と生活を救いました。

転機は第二次大戦後に訪れます。イタリアの孤児院・乳児院に収容された戦災孤児たちに見られた、発達・発育の遅れ(身長の低さや体重の少なさ)・罹病率・死亡率の高さ・適応不良等に、イギリスの児童精神科医のジョン・ボウルビィは疑問を感じます。

なぜ、医療的にも、栄養的にも特に問題のない施設において、子ども達の発達が遅れてしまうのだろうか。

そこで彼はホスピタリズム(Hospitalizm:施設病等と訳される)を提唱します。

すなわち、乳幼児期の子ども達には、衛生や栄養等と同じくらい、特定の養育者との愛情に基づいた親密な関わり合いが発達上必要であること。そして施設のように職員が特定の子ども達と親密な関わりをつくりづらい環境だと、子ども達の発達に負の影響を与えてしまうことがあることを主張しました。

この研究をもとにアタッチメント(attachment = 愛着)理論が展開され、WHO等の国際機関でも採用されていきました。アタッチメント理論は、現代日本の保育士試験でも必ず触れられる、古典的な理論枠組です。

さて、こうした研究によって各国の施設養護業界は転換点を迎えざるを得なくなりました。

イギリスのバーナードスは、それまでバーナードス・ホームという孤児院を広く展開していましたが、里親や養子縁組に舵を切ることに決め、施設は、里親支援や元の家に子どもを戻す「家族統合」の支援を行う、社会的養護のセンター化の方向に歩み始めたのでした。

(参考:イギリス社会的養護の「脱施設」事例に学ぶhttp://agora-web.jp/archives/2022912.html)

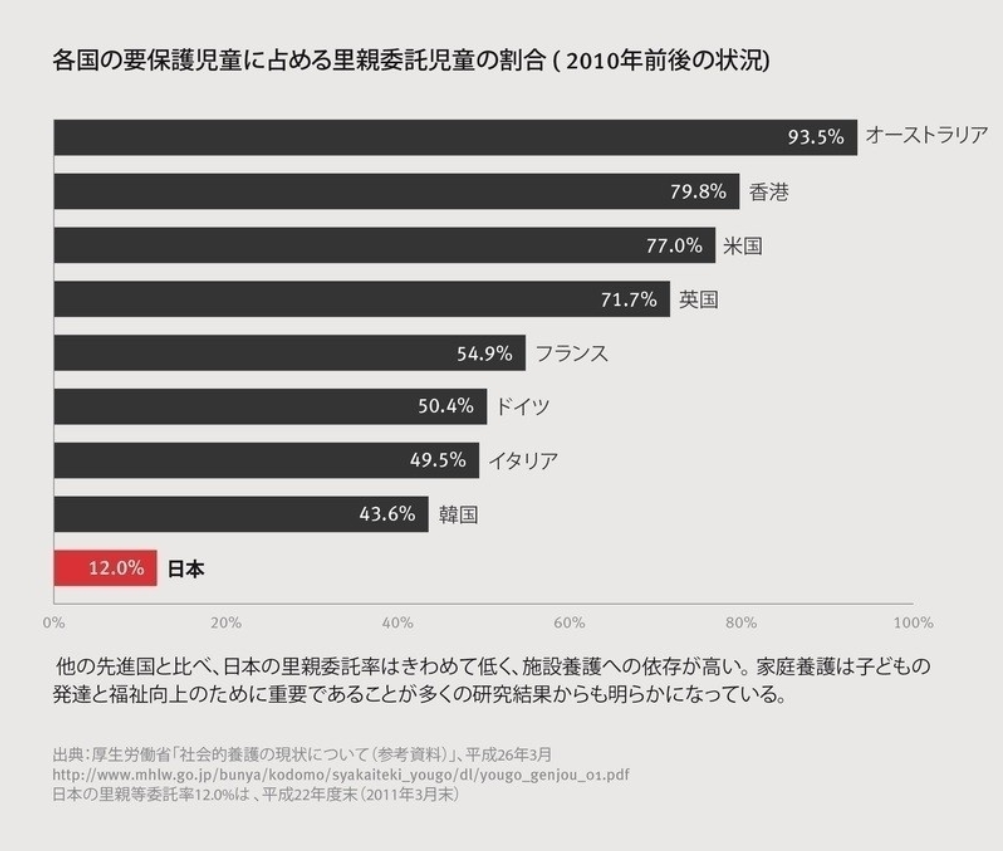

その後、各国でも様々な実験と試行錯誤を経て、家庭養護比率は上昇していった(注1)のでした。

画像はHuman Right Watch より提供

【日本における方針転換】

日本においては、このような世界的潮流を受けて、各国の転換からは20~30年程度遅れて、近年、社会的養護のあり方が見直され始めています。

昨年5月に児童福祉法が改正され、新設された三条二項において「家庭養護原則」を謳うことになりました。

また、それまで児童相談所の業務に特別養子縁組は入っていなかったのですが、児相の業務として正式に位置付けられることになりました。

さらには諸外国に比較して大きく遅れましたが、民間の特別養子縁組団体を許可し、許可された団体には支援を行う、といういわゆる養子縁組あっせん法が昨年12月に制定されたのです。

【なぜ年齢拡大が検討されたか】

このような大枠での方針転換があっても、施設養護から家庭養護へのシフトは、始まったばかりなこともあり、成果を見せてはいません。

いまだに4万人以上いる要保護児童の9割が施設で暮らしています。

厚労省の児童相談所への調査では、施設で暮らす子で、親との交流が長年ないなどの理由から特別養子縁組を考えるべきだったのに、6歳までという年齢制限を超えたため実現しなかった例が2014~15年度に46件ありました。

現在6歳未満という年齢要件を拡大し、施設養護に代わる受け皿を作っていこう、という政策的な動きが見てとれます。

【要件拡大への評価】

まず、この要件拡大自体は、子どもの視点からすれば好ましいものと言えるでしょう。

前述したボウルビィやその後継者達の研究からも裏打ちされるように、一般的には施設での養育に比べ、個別的な関わりを継続的にできる家庭養護の方が、子どもの成長にはベネフィットが大きいと考えられるためです。

しかし、この要件拡大を真に好ましいものにするためには、主に3つの課題があります。

【課題】

大きく分けて、以下の3つです。

(1)6歳未満の縁組に比べ、6歳以上は自我も芽生え、家庭への適応がより難しい場合があること

(2)より難しい縁組委託を引き受ける、育ての親達への支援が全くないこと

(3)育ての親達を継続的に支援可能な、民間縁組団体への支援が全くないこと

【高年齢児の難しさ】

生まれたばかりの乳幼児に比べ、自我が発達した高年齢児や、思春期を迎えた子ども達を迎えるのは、養親の力量が必要になります。

幼少期に虐待等を受けた子ども達は、養親を試すような行動をすることもあり、より専門性も求められます。

6歳以上も許可された場合、こうした相対的に難しいケースが増えていきますが、養親に対するしっかりとしたサポートがあれば、受け入れ可能性は十分に出てくると言えるでしょう。

しかし残念ながら、現在「十分なサポート」は存在していないのです。

【養親支援がない】

特別養子縁組よりも先に制度化された、里親制度におけるもっとも大きな問題の一つが、里親への支援が非常に不足していること。

ある千葉の里親さんにヒアリングした際に、彼女はこう言っていました。

「児童相談所は我々に丸投げするだけで、我々が里子との関係で悩んでいても、なんら相談に乗ってくれるわけでもない。燃え尽きている里親さんがいっぱいいるんです・・・」

里親への支援の不足が、里親になるハードルを上げ、里親不足に繋がっている、という現状があります。

特別養子縁組の場合は、なおさらです。行政は、養子縁組後は通常の家族となるため、一般の子育て支援窓口を利用してください、という姿勢。

我々のような民間の養子縁組団体の一部では、縁組み後も継続的に養親と関係を持ち、相談に乗り続けることをしていますが、それはとても大変なことです。

なぜかというと、そこはなんらお金が得られないボランティアワークだからです。

【民間縁組団体への補助がゼロ】

特別養子縁組支援は児童相談所等行政でも行われていますが、民間のNPOや福祉団体が多くを担っています。

委託後の養親支援も、民間縁組団体が担っていくことになるでしょう。

しかし、現在、その養子縁組団体への国からの補助はゼロ。

養子縁組団体が、委託後に養親からもらえる手数料(実費相当分)に限られています。

昨年末、「養子縁組あっせん法案」という法律ができ、ようやく民間養子縁組団体への支援がうたわれたのですが、8月末までに補助額を決める概算要求が迫っているというのに、いまだに厚労省は補助案さえ提示しておらず、本当に十分な補助が行われるのか不透明な状況になっています。

このように、6歳以上の子ども達の受け入れ(入り口)を広げても、その出口である養親への支援、またその担い手である養子縁組団体への支援が皆無な状況では、絵に描いた餅になる可能性が非常に高いのです。

【まとめ】

特別養子縁組の6歳以上への年齢拡大自体は、進めていけば良いでしょう。

一方で、あまりに足りない民間養子縁組団体と養親へのサポートを強化していくこと。また、家庭養護の一翼を担う里親制度においても里親支援が明らかに足りない状況なので、そこに予算と資源を投下すること。

そうした政策的意思決定がなければ、年齢拡大は子ども達を助けることには繋がっていかないでしょう。

けれど社会的養護の分野は、全く票にも人気にも繋がらないので、予算や資源が極めて脆弱な状況です。

最も弱い立場の子ども達が、社会から最も支えられ、可能性を開けるように。多くの国民の皆さんに、まずは現状を知っていただけたら嬉しいです。

注1:本稿では国際的な施設養護から家庭養護への流れを概観していますが、こうした歴史をもとに安易に「児童養護出身者は発達が遅れている」というような言説に回収してしまうことは危険であり、子ども達にスティグマを貼り付ける行為であることを認識する必要があります。

児童養護施設にいる子ども達の可能性を信じ、支援していくことと、家庭養護比率を高めていくことは両立可能です。

児童養護施設の職員の方々は懸命に子ども達と向き合っており、施設養護と家庭養護を単純に比較して優劣を論じるのではなく、子どもの最善の観点を基礎に、それぞれに適した役割を担っていくよう、変化していく必要がある、というのが筆者の意見です。

参考文献:

朝日新聞GLOBE 養子という選択

http://globe.asahi.com/feature/111106/01_1.html

新着記事トップ5

提言・解説・アイディアの最新記事

-

日記:2025年10月20日 B2G・フェミ・陰謀論

-

「高市は女性だから喜ばないフェミはおかしい」的なことを言う人に知ってほしいこと

-

日焼け止めは無色だけ? 学校指定コート2万3000円?これって本当にあり?